横浜フランス月間は2005年より続く、フランス文化と美食の祭典です!

第20回を迎える今年の横浜フランス月間では、『美食』と『海洋』をテーマに、展覧会、講演、映画、美食セミナーなど、多様なイベントが開催予定。ぜひ横浜にお越しください!

講演「海の未来のために~芸術、科学と外交から考える」

日時:6月13日(金)16 :00~17 :30

共催・会場:象の鼻テラス

言語:フランス語、日本語への逐次通訳付き

【参加無料・要予約】Peatix、オンラインブティック

6月13日の横浜フランス月間の開幕を記念して、在日フランス大使館科学技術部と横浜日仏学院は、海洋分野に寄与する芸術 ・科学・外交のつながりに焦点を当てた講演会を開催します。

本講演会では、とりわけ海洋研究や海洋環境保護のためのイノベーションをめぐる日仏協力を通じて、海洋科学分野での日本におけるフランスの科学外交の課題について議論します。

また、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標14に沿って、海洋の保全と持続可能な利用をテーマとした第3回国連海洋会議(UNOC3、2025年6月9日から13日までフランスのニースで開催)を振り返る予定です。

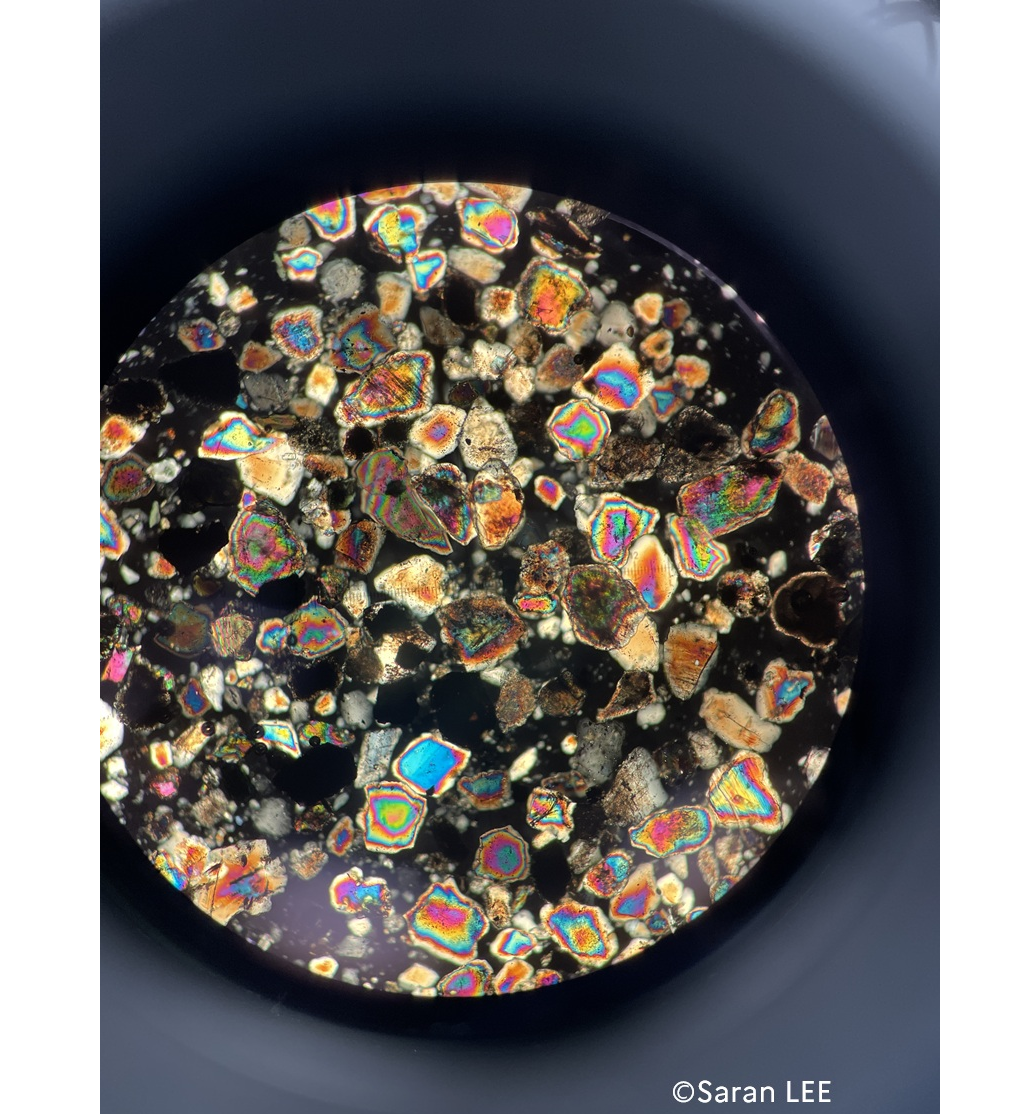

さらに、芸術と科学が交わる場として、会場に展示される写真作品の紹介と解説も行われる予定です。

※ヴィラ九条山は、フランスのヨーロッパ・外務省の文化機関です。アンスティチュ・フランセの支部の一つとして活動し、主要メセナのベタンクールシュエーラー財団とアンスティチュ・フランセパリ本部の支援を受けています。

アトリエ『ギャビー・バザンといっしょにステンシルでトートバッグにイラストを描こう!』

日時:6月22日(日)①14:00~15:00 ②15:30~16:30

共催・会場:象の鼻テラス

アーティスト:ギャビ―・バザン

参加費:一般 1,500円/IF会員 1,000円

【要予約】Peatix 、

オンラインブティック(①14:00~15:00 ②15:30~16:30)

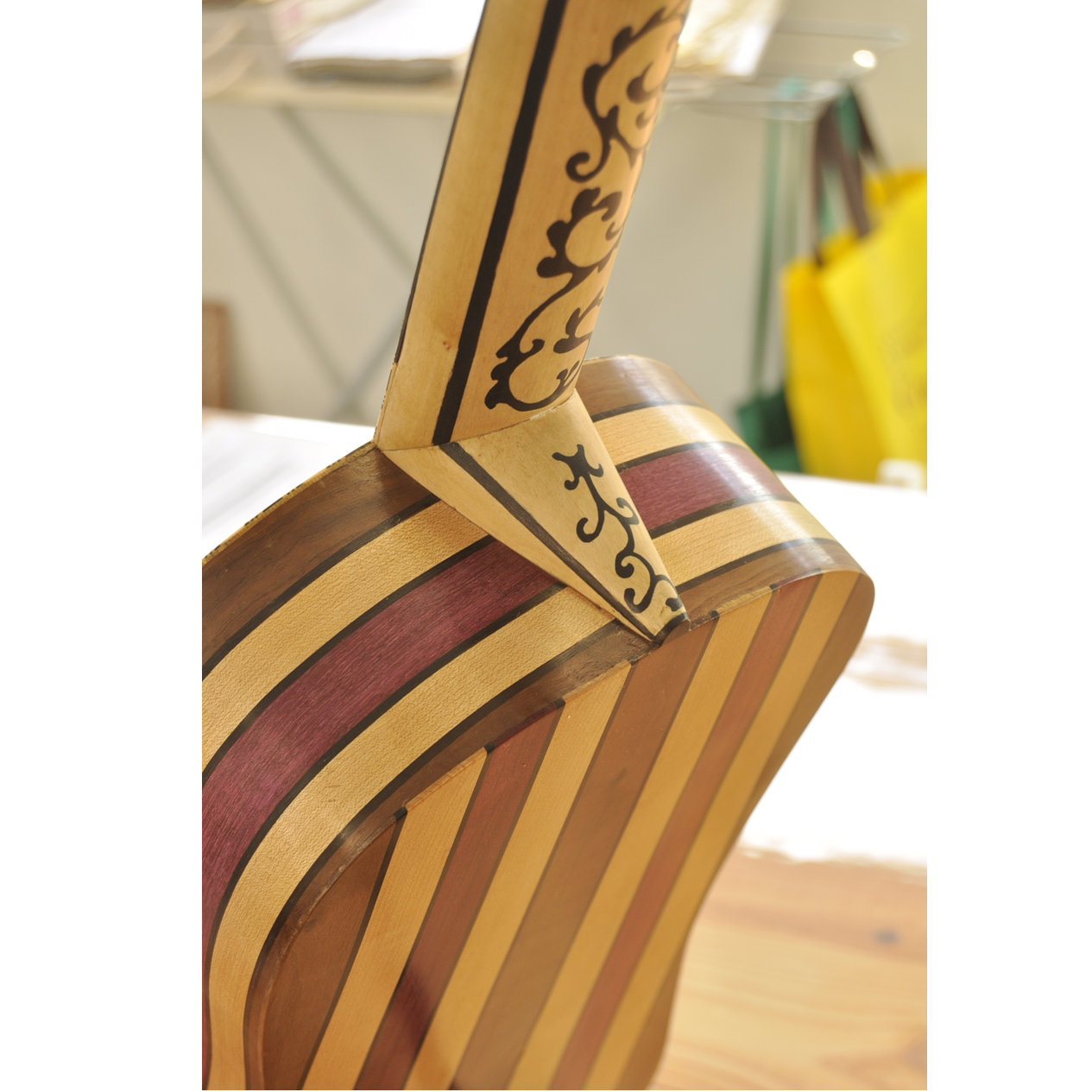

ギャビー・バザンは、印刷の歴史や技術、ビジュアルアートでの実験的な試みを組み合わせたアルバム『デザインのアトリエ 石版印刷(La Lithographe)』を発表。ワークショップでは、先史時代から使われる手法でイラストを作る「ステンシル」を体験します。自分で作ったステンシルも使い、フランスから来日するギャビー・バザンと一緒にオリジナルイラストを制作しましょう。布製のトートバッグにイラストを描きます。作った作品は記念にお持ち帰りできます!

印刷に使われるユニークな道具や工夫について、アートの視点から楽しく学べる機会です。

子どもから大人まで、どなたでもご参加いただけます。 (推奨年齢6才以上)

講演『フランス式テーブルマナー』

日時:7月11日(金) 14 :30~16 :00

共催・会場:横浜赤レンガ倉庫1号館2F

【参加無料・要予約】Peatix 、オンラインブティック

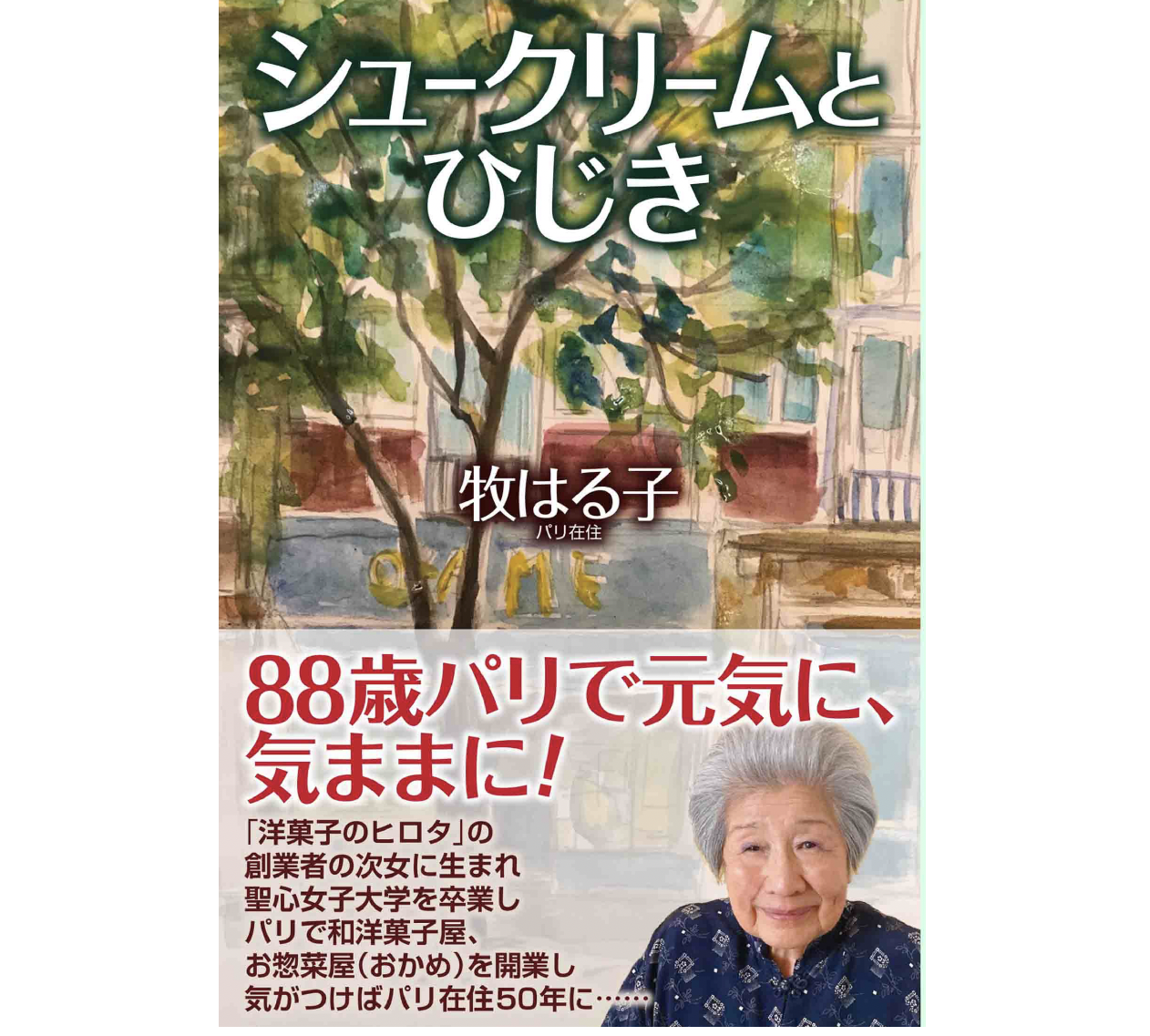

イラストレーター、画家、舞台美術家として活躍し、エルメス一族の一員でもあるフィリップ・デュマ。そのベストセラー作品を翻訳することで、久保木氏はデュマの世界観を自らのものとし、日本の日常の中へと持ち込みました。

そんな久保木氏が今回、子どもから大人まで、美食家やスノッブな健啖家にも、エルメス家の食卓からすべての食いしん坊に捧げる、ほんの些細なこと、でもとても大切なマナーについてお話します。正しく自然な礼儀作法というものは、ただの形式ではなく、人と人との出会いを豊かにし、食卓においては単なる貴族のエチケットを超えた、奥深い哲学を形づくる「文明の装飾品」ともいえます。その断片に触れてみませんか?

画像:フィリップ・デュマ 絵と文 久保木泰夫 訳 西村書店

協賛:株式会社原田・ガトーフェスタ ハラダ

※グーテ・デ・ロワ カカオとグーテ・デ・ロワフロマージュの小箱入りセットを講演会参加者の皆様にプレゼント!

訂正:フライヤーに間違いがございましたので、下記のように訂正いたします。

講演『フランス式テーブルマナー』日時:7月11日(金) 14 :30~16 :00

食・環境にまつわるドキュメンタリー作品上映&トーク

日時:7月5日(土)~8日(火)

会場・共催:横浜シネマリン

登壇:フランソワーズ・デボワ(オンライン)

料金詳細・チケット購入:横浜シネマリン(IF会員は会員価格と同等)

横浜に残る数少ないミニシアターのひとつ、横浜シネマリンでは、フランス人監督による、2本のドキュメンタリーを上映します。舞台は本州の西、日本海に浮かぶ佐渡島。かつては反骨の志を持つ人々が流された地で、今もその精神と独自の伝統が息づいている島に生きる人たちを撮った作品です。

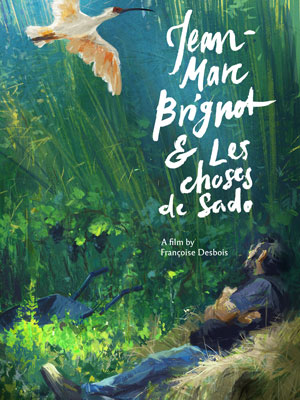

『ジャン=マルク・ブリニョと佐渡のこと』

(2020年/90分)監督:フランソワーズ・デボワ

日時:7月5日(土)・7日(月)16 :30~18 :00

会場:横浜シネマリン

*7/5上映後、監督とのオンライントークあり。

10年前、この島はフランスの自然派ワインの先駆者として知られるジャン=マルク・ブリニョを迎え入れました。それまで一度もワインのために耕されたことのない土地で、彼はゼロからワイン造りを始めました。佐渡の不思議な魅力と、彼を支える温かな人々に囲まれ、暮らす姿が描かれています。

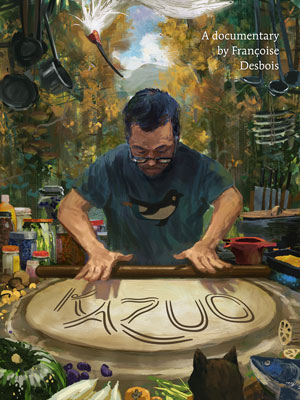

『KAZUO』

(2023年/97分)監督:フランソワーズ・デボワ

日時:7月6日(日)・8日(月)16 :30~18 :10

会場:横浜シネマリン

*7/8上映後、監督及び主演の齋藤和郎氏とのオンライントークあり。

1968年、佐渡に生まれた蕎麦職人、KAZUOこと齋藤和郎氏。東京で学び、働いたのち、生まれ故郷の佐渡に戻ることを決意します。

帰郷後は、改めて島を見つめ直し、佐渡の山々や豊かな自然を探求する日々を送り、四季折々の恵みを生かした創作郷土料理を考案しています。

そんな彼が監督に「1週間、僕の厨房で過ごしてみないか」と声をかけたことからこの作品が誕生しました。

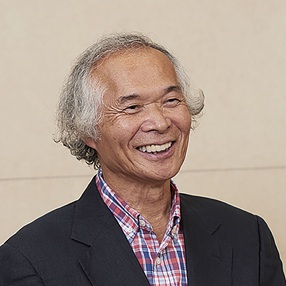

フランソワーズ・デボワ

日本人の母とフランス人の父のもとに生まれ、現在はベルリンを拠点に活動するドキュメンタリー作家。グルノーブル政治学院を卒業後、ベルリンのメットフィルムスクールでドキュメンタリー映画を学ぶ。

日本文化、なかでも美食をテーマにした、親密なポートレート作品を数多く手がけている。フランソワーズは、心惹かれるプロジェクトがあれば、世界のどこへでも足を運ぶ。代表作『ジャン=マルク・ブリニョと佐渡のものたち』(2020)は、多くの賞を受賞。最新作『KAZUO』では、佐渡の名高いそば職人の厨房で過ごした1週間を丹念に描いている

ワインセミナー『ブルゴーニュ地方のワイン』

日時:7月6日(日)17 :30~19 :00

会場:レストラン Le Bouquet Garni

参加費:一般 6,500円 / IF会員 5,500円

【要予約】Peatix 、オンラインブティック

言語:日本語

フランスワイン専門店La Vinée 店長・副店長始め、スタッフがフランスで直接仕入れたワインをご用意し、最新の現地情報とともに、豊かなフランス各地の歴史や地域性と結びつく魅力的なフランスワインの世界をお伝えします。

今回は横浜赤レンガ倉庫1号館で開催する展覧会『フランス美食の世界』にちなみ、ワインの王様とも称されるブルゴーニュワインの多彩な魅力をご紹介します。ワインに合わせたお料理とともに、プロのお話をお伺いし、ワインの奥深い世界を楽しんでいただきます。ワインは全4種類を予定!

*20歳未満の方はご参加いただけません。

*お支払い後、参加者のご都合のよるキャンセル、誤って購入の場合はご返金できません。

フランス映画入門

日時:7月19日(土)~8月1日(金)

会場・共催:横浜シネマリン

料金詳細・チケット購入:横浜シネマリン(IF会員は会員価格と同等)

詳細、タイムテーブルはチラシをご覧ください。

映画史に名を刻む名作の中には、その存在感があまりにも大きいために、今さら語ることはないと思われがちです。しかし、そんな作品だからこそ、今あらためて見直すことで、驚くほど鮮烈な「今」とのつながりが浮かび上がってくることがあります。

本シリーズでは、映画研究者や批評家によるトークを交えながら、誰もが知る“古典”に新たな視点を加え、その魅力を再発見していただきます。時を超えて輝き続ける傑作の数々を、今この時代にこそ味わってください。上映作品は、8人の監督による長編10作品と、映画史の先駆者アリス・ギイ(1873〜1968)による貴重な短編13本。時代もジャンルも越えて、映画の持つ普遍的な力を感じていただけるラインナップです。

【上映作品/講師 】

・アリス・ギイ作品集 13 作(1898-1907)*講師:坂本安美

・微笑むブーデ夫人(監督:ジェルメーヌ・デュラック、1923年)

・パリ1900年(監督:ニコル・ヴェドレス、1947年)

・たそがれの女心(監督:マックス・オフュルス、1953年)

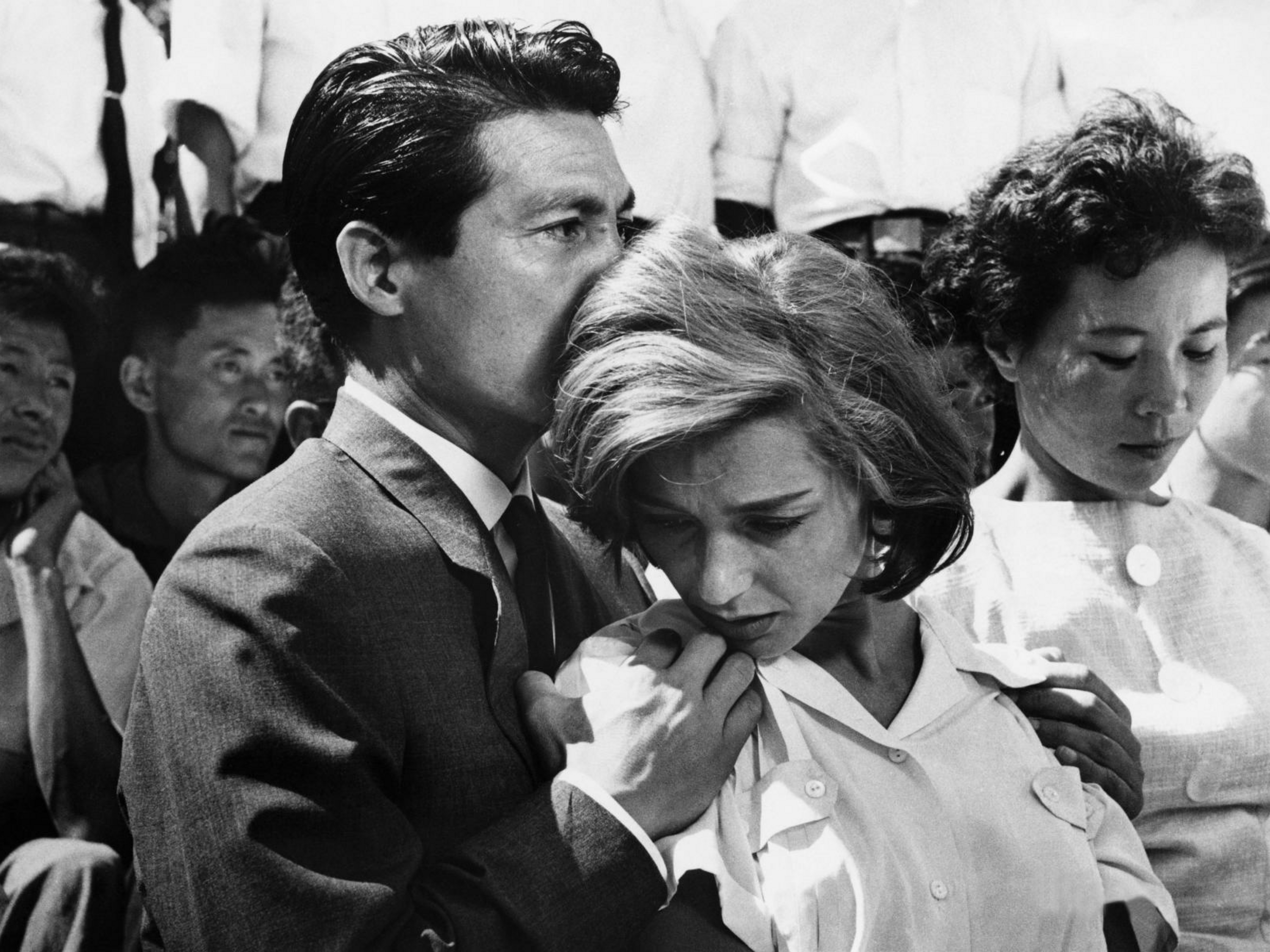

・ヒロシマ・モナムール(監督:アラン・レネ、1959年)

・アウト・ワン スペクトル(監督:ジャック・リヴェット、1971年)

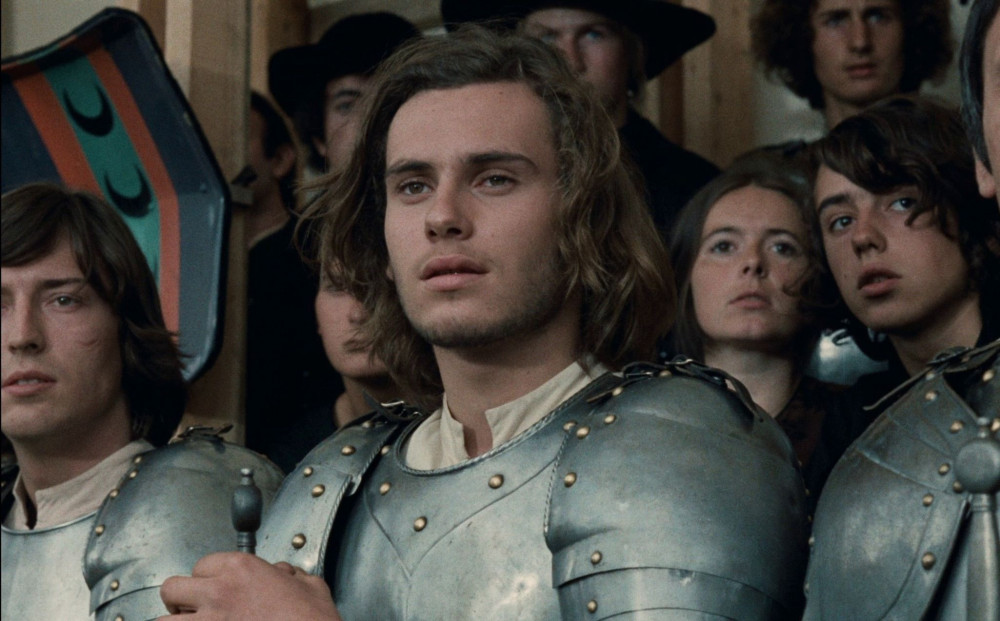

・湖のランスロ(監督:ロベール・ブレッソン、1974年)

・インディア・ソング(監督:マルグリット・デュラス、1975年)

・クリス・マルケル作品集

『シベリアからの手紙 』(1958年)

『サン・ソレイユ』(1982年)

『レベル5 」(1996年)

.jpg)